レンダリング作業

レンダリングは、モデリングによって作成した三次元形状ファイルから、実際の静止画や動画に書きだしする作業のことです。コンピュータのパワーを必要とするために、設備の充実度が決め手になる作業でもあります。

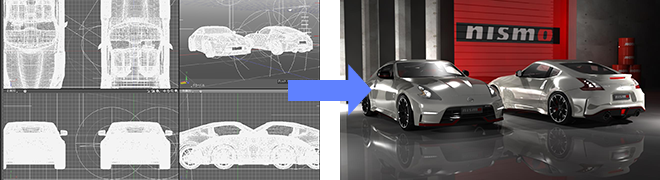

三次元モデルから、最終的な画像や動画ファイルを描き出す作業が「レンダリング」

高速レンダリングファームがCGの完成度を追い込む

どんなに熟練したクリエイターであったとしても、完成した三次元形状データから実際の映像をイメージするのは容易ではありません。試験的に一回でもドラフトレンダリングを行い、その結果からさらに完成度を追い込み高めていくという工程は必要です。欲を言うなら、数回ドラフトレンダリングを行い、完成度を高める努力が許されるならと、CGクリエイターなら誰もが思っているのです。

強力なマシンパワーは、単にレンダリングを素早く行うというためだけではなく、このドラフトレンダリングを限られた時間の中で数多く行い、完成度を追い込むために必要不可欠なものなのです。

最新の環境にこだわるレンダリングファーム

2021年現在、作業を行う端末は32コア64スレッドのマシン2台を使用し、テストレンダリングなどの高速化を図っています。またホストとなるレンダリングファームは8コア16スレッドのマシンを6台と4コア8スレッドのマシンを6台という規模で構築しています。

実はこれらのマシンはレンダリング専用機というわけではなく、映像編集用ワークステーションの流用なのです。そのため、実に強力なレンダリング環境でありながら、CG用の設備投資は最小限度に抑えられています。

映像制作会社でポストプロダクション部門(編集・MA)を持っている会社は、元々ノンリニア編集用の高速かつ安定したワークステーションを持っています。これらのマシンは常時動いているわけではないため、その余っているリソースをCGのレンダリングに使用することで、ローコストかつ高速なレンダリングを実現しているのです。

CGの被写界深度表現

被写界深度設定を使用した事例

最近よく耳にするのが「被写界深度」という言葉です。撮影にデジタルシネマカメラやデジタルスチルカメラが使われることが多くなり、いわゆる「ピントが合っている範囲が狭い=被写界深度が浅い=ナローフォーカス」の映像が多くなり、意識されることが多くなったことがその一因でしょう。

もちろんCGにも被写界深度の概念は存在します。フォーカスを話の中心となる論点の部分にだけ合わせて、あとの部分をぼかしてしまうことによって、より映像の「論点」を明確化することができる利点があります。

カメラなどの場合はフォーカスはレンズの原理的な機能のためわざわざ作り出さなくてもピントを合わせた部分以外はぼけてくれます。しかしCGの場合は電気的に描画するためフォーカスは奥行方向の全域に合っている「パンフォーカス」が基本です。そこでフォーカスを設定する場合は一段階作業を増やしてわざわざ設定する必要があります。CGのレンダリングにとっては被写界深度を設定することはマシンパワーを食う作業となります。

弊社では複数のレンダリングソフトを活用しつつフォーカスを表現しますが、スピードの速いレンダリングマシンを活用して素早い納品の実現を目指しています。

>>三次元CG制作の作業工程TOP

CG制作の費用について

費用については当サイトでご紹介している通り「モデリング」「レンダリング」「レタッチ」の三つの項目にかかる費用の合計で見積りますが、詳細はCG制作の費用のページをご覧ください。